|

| 篠田俊雄先生 |

| 第二部 講演2 | 講師 社会保険中央総合病院腎臓内科部長 篠田 俊雄先生 |

|

||

| 透析導入と言われたら | ||||

腎機能が正常の3分の1まで低下しないと血液検査に異常が出ない

慢性腎炎あるいは糖尿病といった病気で腎臓の働きが悪くなってきて血液検査で腎臓の機能検査の数値が異常を示したら、それは腎不全です。

ここで注意しなければいけないのは、腎臓の働きが正常の3分の1まで悪くならないと、血液検査だけやってもわからないということです。

クレアチニンクリアランスという検査

ではその間はどうすればいいのかということになります。その場合、腎臓のことを理解している医者が調べる必要がありますが、尿の検査と血液の検査を組み合わせて行うクレアチニンクリアランスという検査をやれば、腎機能が具体的に分かります。例えば70歳、80歳くらいの年齢になりますと、全く健康な人でも若いころの6割、5割ということは珍しくありません。そういうご高齢の方に腎臓に負担になるようなお薬を使ったりした場合、それだけで腎臓が急激に悪くなるということも少なくありません。

腎臓専門医でないと過小に診断される

腎臓の専門医でない医者が血液検査の数値を見てクレアチニンの数値が正常より少し高い場合、少しだけ腎臓が悪いですよと言うことが少なくありません。しかし我々から見ると本当はかなり悪い(正常の3分の1位)ということになります。

ただし、腎臓の働きが正常の10分の1以下にならないと透析の必要はありません。だからまだ3倍の予備力はあります。そこまで理解して、そんなに悪くありませんよということでしたらそれは正しいのですが、ただ数値だけを見て低いからたいしたことがありませんというのは実はかなり危険です。

先ほど飯野先生のお話にもありましたが、クレアチニンという数値は一度上がり始めると、だんだん上がり方が急になっていきます。

腎不全では血液中の老廃物指標が高くなる

腎不全とは、腎臓の働きが不十分になって、老廃物を排泄する働きが正常の3分の1以下になった状態をいいます。

血液検査でいうとBUNやクレアチニンという老廃物の数値が高くなります。

それから体内の水分量や電解質の組成が乱れてきて、むくみが出てくる、あるいは血圧が高くなってきます。血液検査ではカリウムの数値が高くなってきます。皆さん方の中にも透析を受けている患者さんがたくさんいらっしゃると思いますが、医者や看護婦に果物や生野菜に気をつけて下さいと言われることが多いと思います。それはこのカリウムのためです。

また、腎不全では腎臓が作っている造血ホルモンが十分に作れなくなり、そのために貧血が起こってきます。これを腎性貧血といいます。

これらのことが腎不全になると起こってきます。

|

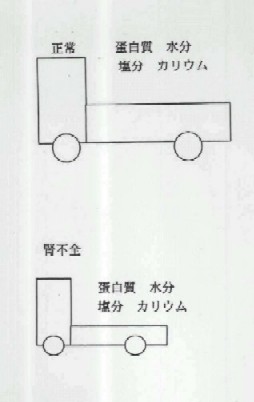

| 図−10 トッラクの図 |

腎臓の処理能力に合わせた食事にする

図―10に示すトラックに例えますと、上側に画いてあるのが健康な人の腎臓の働きに相当する大型トラックです。腎機能が正常の人では食事の中の蛋白質、あるいは水分、塩分、カリウム、そういったものを処理する能力が非常に大きいわけです。

ところが、図の下側に画いてある小型トラックでは腎臓の働きが悪くなって、蛋白質や水分や塩分やカリウムを処理する能力が減っています。そこで、食事で蛋白質や塩分、カリウムを控えるようにしないと、どうしても積み残しを生じることになります。

その積み残しが何かというと、水分であれば浮腫や高血圧になります。蛋白質であれば血液の中のBUNが高くなります。塩分が多ければ血圧が高くなりますし、カリウムが多ければ高カリウム血症になります。

ですから、透析に至る前の腎不全の患者さんについては、自分の腎臓の処理能力が弱っているのに合わせて食事をしていかなければいけません。このことをぜひご理解いただきたいと思います。

なぜ透析が必要か

では、透析はなぜ必要かという話になります。腎不全では食事療法やいろいろなお薬を使った治療をします。ところが、腎臓の働きが正常の10分の1未満になってしまうと、どんなに食事療法をやってもどんなにお薬を使っても、最後には耐えきれなくなります。

具体的にどういうことが起こってくるかというと、尿毒症の症状がいろいろ出現してきます。塩分や水分をかなり厳格に守っている方でも、必ず食欲はなくなってきて吐き気が出てきます。

それから、今は保存期からエリスロポエチンという造血ホルモンを使えますが、あるときからだんだん効きが悪くなって、貧血が進んでくるようになります。そういう状態になりますと食事療法や薬物療法の限界です。そこで1カ月や2カ月は何とか頑張れば粘れますが、それ以上粘ると大変危険で、治療が間に合わなくなるような状態が起こってくることがあります。

例えば、心臓の回りにある心膜に心膜炎というのを起こしますと、急にそこに水が貯まってきて心不全になることがありますが、そこで慌てて透析をしても助からないことがあります。

ですから我々透析に携わっている医者は、そういう危険な状態になる一歩手前で透析を始めます。もしそういう時期になって透析をしないと、どうなるかというと、恐らく数日から、長くても2〜3週間で必ず心臓が止まります。ですから、そういう状況になると透析をせざるを得ないということです。

透析は腎臓を補助する治療

ただ透析では正常な腎臓と同じような働きはできません。仮に1日24時間1週間ぶっ続けで透析を行っても、血液の数値が正常になることはありません。人間の腎臓に人工腎臓はかないません。それは原理が全く違うからです。

皆さんが血液透析あるいは腹膜透析で透析を受けるということは、尿をするのと同じです。血液透析で言えば、2日で大体1回ということになるわけですが、2日分の尿ですべき仕事のごく一部分を透析で4時間とか5時間かけて行います。透析は不完全ということです。

足りない分は食事療法・薬物療法で

透析で補助できないところはどうすればいいかというと、先ほどのトラックの例えで言いますと、小型トラックが中型トラックぐらいの能力にふえただけで、正常の大型トラックにはならないのです。結局、足りない分は食事療法、薬物療法が必要となります。

例えば、半数以上の患者さんはエリスロポエチンという注射をしなければ貧血がいい値に保てません。半数以上の患者さんは何らかの降圧薬を必要とします。リンも食事療法と透析だけでは望ましい値に行きませんので、炭酸カルシウムというようなリン吸着薬というお薬を飲まなければなりません。

それから腎臓が作っているビタミンDが欠乏していますので、必要な量を補ってやらないと骨が悪くなってきます。これは二次性副甲状腺機能亢進症という病態ですが、その場合に透析だけでは不十分なので、飲み薬あるいは注射でビタミンDを補います。

透析になると少し食事が楽になる

透析を行うようになりますと、保存期よりは少し食事が楽になります。例えば蛋白質の制限も多少緩和されます。塩分制限も多少楽になりますが、それでも健康なときと同じように塩分や水分をとると、2日間で体重がたくさん増えてむくんでしまいます。

健康なときと全く同じ食生活を透析の状態でしようと思いますと、どうしても負担がかかってしまいます。中型トラックの荷台に合わせた生活をするということが大切です。

透析や将来の移植を念頭に置いた生活

透析を始められた患者さんにときどき質問されますのは、腎不全は治らないのかということです。残念ながらほとんどの慢性腎不全の患者さんは腎機能が正常に戻ることはありません。

ただ例外的に、前立腺肥大がひどいのに何年もほったらかして腎臓が悪くなった患者さんや全身性ループスという病気で腎臓が悪くなったような患者さんは、一度悪くなって透析になってもその後落ちついてきて、腎臓の機能が少し回復するということがあります。

ただそれはあくまでも例外的です。ですから透析あるいはその先にある移植ということを念頭に置いて、その中で自分の人生設計あるいはふだんの生活をやっていっていただく必要があります。

血液透析と腹膜透析は一長一短

透析には血液透析と腹膜透析があります。日本の場合95%の患者さんは血液透析を受けておられて、5%位の患者さんしか腹膜透析を受けていません。血液透析も腹膜透析もそれぞれ一長一短があります。

我が国で普及しているという意味では、圧倒的に血液透析です。東京都内ですと山手線でも中央線でもほとんど各駅に透析クリニックがあります。このように透析クリニックが普及している場所ですと、多くの患者さんが血液透析でも十分に社会復帰なさっています。ただ患者さんの生活スタイルによっては、CAPDの方が社会復帰に有利であるというようなこともありますし、それから残っている腎臓の働きを少しでも保つという意味では血液透析より腹膜透析の方が有利です。

したがって最近では患者さんの透析導入に当たっては、血液透析と腹膜透析の2つの方法があることを説明する病院が増えています。ただ慣れていないために腹膜透析をやってないという病院もありますので、そういう所ではどうしても治療が血液透析に偏ってしまいます。

透析療法の自己管理

次は透析療法の自己管理ということです。血液透析あるいは腹膜透析をやっていても、それらは人間の腎臓の働きをすべて代行しているわけではなく、かなり不十分な治療です。したがって食事療法あるいは水分管理は守っていただく必要があります。それを守ることが楽な透析を受けることになりますし、余分な薬を飲まなくて済むことになります。

食事療法が不十分ですと、余分なリン吸着薬を飲まなければなりません。炭酸カルシウムを沢山飲むと、血液のカルシウムが高くなりやすくなりますので、必要量のビタミンDを飲めなくなります。下手をするとカルシウムとリンと両方が高くなり、異所性石灰化という厄介なことを起こしてしまうことがあります。

そういう厄介なことは、起こすのは簡単ですが起こってしまったことを良くするのは非常に困難です。いくら透析をやっているからといって野放図に普通の生活をするというのは長い目で見ると大変な問題があります。

ドライウェイトの設定

医学的管理のポイントとして、血液透析の患者さんに対して我々がやっていることのひとつはドライウェイトの設定です。非常に安定している患者さんでしたら、恐らく数年間はドライウェイトが変わらないという方もいますし、逆に非常に病状が不安定な方だと、毎月ドライウェイトを調節しなければいけない方もいます。ドライウェイトの設定に当たって何が難しいかと申しますと、患者さんの希望と我々の理想が大体かけ離れていることです。

患者さんは、ドライウェイトが高ければ高いほど楽です。それは我々もわかっています。我々は極端に状態が悪くならないぎりぎりの低い体重を目指します。ですから人によっては1キロ近く、お互いの思惑がずれることがあります。そこはお互いに相談して、どういうふうにするかということです。

ドライウェイトというのはいきなり下げますと、大抵具合が悪くなります。ただし1週間に100グラムとか200グラムとか少しずつ下げていきますと、2カ月ぐらいかけて1キロ近くドライウェイトを下げることは比較的簡単です。その間、患者さんの方も1週間位は足がつった、多少だるい、あるいは多少帰りにふらつくというようなことを我慢していただかないと下げられない場合もあります。

ドライウェイトを下げる理由

なぜドライウェイトを下げようとするかというと、ほうっておくとそのうちに心不全を起こす危険があるからです。1度心不全を起こしますとそのたびに心臓が悪くなっていきます。そして2年間位そのような状態を繰り返していますと、ちょっとしたことで心不全を起こして入院するような状態になります。

2週間も入院するとまたよくなりますが、1カ月もするとまた悪くなって入院が必要となります。そういうような不自由な生活を強いられる危険があります。そういうことが将来起こらないようにするために、我々はなるべく患者さんの体の中に余分な水分が残ってない状態を作りたいということでせめぎ合いになるわけです。また、最適なドライウェイトを設定してそれでも血圧が高い場合、そこで初めて血圧降下薬を使うことになります。

患者さんの節制で長く元気でいられる

ヘマトクリットですが、だいたい25%から30%の間になるようにエリスロポエチンの量を調節します。人によっては30%以上になる方もいますし、25%未満で楽な人もいます。25%から30%は大体の目安です。

長期透析による骨の合併症を避けるためにリンのお薬の調節、ビタミンDの調節をします。それから定期検査で例えば胃のレントゲン、お腹のエコー検査を行い、他の合併症がないかどうかを定期的にチェックしています。

実は透析医のやることはあまりありません。患者さんご自身が節制していただくことが長く元気でいられるこつです。

オンラインHDF

この5年間ぐらいですが、オンラインHDFという非常に効率がよくて血液の中のβ2―ミクログロブリンという透析アミロイド症の原因物質を取ることができる治療法が一部でなされています。ただこの方法は、厚労省のお墨つきを得た治療法ではないので、各病院の自己責任でやっている治療です。したがってどこでもできるわけではありませんし、それなりの設備とスタッフが必要になります。

連日短時間透析

今、1日2時間の連日短時間在宅透析の治験が行われています。2時間の自宅での透析だとどういうメリットがあるかというと、例えば夕飯を食べて寝るまでの間に透析をする。あるいはきょうは午前中暇だからといって、朝起きてお昼までの間に透析してお昼から出かけるなどのメリットがあります。今の方法では週6日やることになっています。日曜日はお休みです。月曜日から土曜日まで行う連日短時間在宅透析は、恐らくそう遠くない将来普及するものと思います。

腹膜透析は残腎臓機能を保持する

腹膜透析は残っている腎臓の働きを保持するのに血液透析よりも有利です。したがって最初の3〜4年間はCAPDをやって、その間残っている腎臓を少しでも活用してそれから血液透析に移るという方法があります。

この方法では何がいいかというと、最初の3〜4年間、残腎機能が残っていますので、アミロイド症の原因物質であるβ2―ミクログロブリンが貯まりにくくなります。あるいは腎臓のトータルの機能がいいので全身状態が良い状態で保たれるということがあります。

腹膜透析と血液透析の併用療法

腹膜透析単独で維持できなくなったような患者さんに、血液透析を週1回、あるいは2週間に一回併用するという、腹膜透析と血液透析の併用療法という方法も施設によって行われています。

最後に一言宣伝をしますと、6月刊行で『腎臓病の治療と食事療法』という本を、私と小山律子さんという栄養士さんとで書いており、日東書院から出る予定です。1,100円です。ちなみに、飯野先生が書かれた『腎臓病の人の食卓』という本が保健同人社から出ています。検見崎さんという栄養士さんとで書かれた本で、1,200円です。もし腎臓病のことをもう少し詳しく知りたい、あるいは食事療法のことを詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお読み下さい。(拍手)

司会 篠田先生ありがとうございました。

もう一度先生に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。

東腎協 2003年2月3日 号外

最終更新日 2003年4月5日

作成:K.Atari